一起因食用凉拌猪头肉引起的肠致病性大肠埃希氏菌致泻性大肠埃希氏菌食源性疾病事件调查分析

梁志强、朱揆、姚慧敏

(安吉县疾病预防控制中心,浙江 湖州 安吉 313300)

摘 要:目的 对一起社区食源性疾病暴发事件的发生原因和可疑危险因素进行分析,进行调查分析,为预防此类类似事件的发生提供参考。方法 通过现场流行病学调查、食品卫生学调查、和实验室检测,查找可疑食品、致病因子及可能污染来源。结果 该事件该事件共搜索到 20名病例,涉及6个家庭,患病率罹患率 为54.05%(20/37),主要症状以呕吐(90. 00%)、腹泻(90.00%)为主,平均潜伏期为 3 h(2~6 h)。在5 名病例标本、1名工作人员标本和3 份食品及卤味店老板标本中培养分离出肠致病性大肠埃希氏菌致泻性大肠埃希氏菌,经PFGE图谱分析,为2种带型,总体相似度58.92%,其中5名病例形成一个带型;1名员工和3份猪头肉形成一个带型对检出的9份致泻性大肠埃希氏菌进行生化分型,结果显示为EPEC型别。结论 本此次事件为一起因食用来自同一家卤味店的凉拌菜引起的食源性疾病暴发事件被,可疑食物为凉拌猪头肉,致病因子为肠致病性大肠埃希氏菌致泻性大肠埃希氏菌污染的猪头肉引起的食源性疾病事件。建议食品监管部 门应进一步加强食品生产企业的监管和对食品从业人员的食品安全相关知识培训小型卤味店食品卫生监管,避免类似事件的发生。

关键词:肠致病性大肠埃希氏菌致泻性大肠埃希氏菌;食源性疾病事件暴发;现场流行病学调查;可疑食品;致病因子

脉冲场凝胶电泳

英文:?

Investigation and analysis of a foodborne disease of Enteropathogenic escherichia coli caused by eating salad pork head

Abstract:Objective To analyze the causes and suspected risk factors of an outbreak of foodborne disease in a community, so as to provide reference for the prevention of similar incidents. Methods Through on-site epidemiological investigation, food hygiene investigation and laboratory testing, to find suspicious food, pathogenic factors and sources of contamination. Result A total of 20 cases were found, involving 6 families, with an incidence of 54.05% (20/37). The main symptoms were vomiting (90.00%) and diarrhea (90.00%), with an average incubation period of 3 hours (2-6 hours). Enteropathogenic Escherichia coli was isolated from 5 cases, 1 worker and 3 food samples. PFGE map analysis showed that there were two bands, with an overall similarity of 58.92%, and 5 cases formed one band. One employee and three pieces of pork head form a band. Conclusion This incident was a foodborne disease outbreak caused by eating cold vegetables from the same Lo mei shop. The suspected food was cold pork head meat, and the pathogenic factor was enteropathogenic Escherichia coli. It is suggested to further strengthen the food hygiene supervision of small brine shops to avoid similar incidents.

Objective Methods Results Conclusion

Key words:Key words: Enteropathogenic Escherichia coli; Outbreaks of foodborne diseases; Survey; Pulsed field gel electrophoresis.

2022年5月27日上午11时许,分别接到湖州安吉县 2 家食源性疾病监测哨点医院监测医院报告10余例,接诊有数名以呕吐、腹泻为主要症状的病例,经初步核实,均有食用同一家卤味店凉拌菜进食史,为一起疑似食源性疾病暴发事件。为查明致病因子、可疑食品及污染来源,采取有效控制措施,预防类似事件发生,湖州市安吉县疾病预防控制中心开展了现场流行病学调查接报后,安吉县疾控中心立即派出调查小组前往医院,开展现场流行病学调查和学调查、食品卫生学调查和实验室检测,现将调查处置情况报告分析如下。

1 材料与方法

1.1 病例定义

通过访谈患者、医生、社区、卤味坊老板、老板娘等,确定本次事件病例定义。

本次调查病例定义分3层: (1)疑似病例定义:为2022年5月25日起,有食用过卤味坊A卤菜店的卤菜及凉拌菜的人群中出现呕吐(≥1次/d)或、腹泻(≥1次/d大便性状改变)、腹痛等症状之一者。;

可能病例定义:为2022年5月25日起有食用过卤味坊卤菜店的卤菜及凉拌菜的人疑似病例中出现呕吐(≥2次/24小时d)或腹泻(24小时内出现排便≥3次/d,且有性状改变大便性状呈稀水样便)者。;

确诊病例定义:2022年5月25日起有食用过卤味坊卤菜店的卤菜及凉拌菜的人中出现呕吐或腹泻之一者,且为疑似病例和可能病例中实验室检测肛拭子标本检出肠致病性大肠埃希氏菌阳性者。

1.2 病例搜索

走访事件发生地所在的社区居委会,通过根据病例定义,访谈患者、医生、卤味店坊老板和及老板娘,以及居委会排摸的投诉人员,以及店铺所在社区居委会排摸的投诉人员,同时借助食源性疾病监测报告系统,在食用过卤味坊卤菜店的卤菜及凉拌菜的人中开展病例搜索。

1.3 现场流行病学调查

对搜索到的疑似病例使用《病例症状信息一览表》[1],通过查阅病历资料、现场询问及电话访谈的方式开展调查(调查内 容包括病例基本信息、临床发病及治疗信息、饮食 和饮水的暴露信息)。对首发病例、临床症状典型 病例和末次病例采集大便或肛拭进行病原学检查。 期间对有共同食用史且未发病的以面对面和电话访谈的形式进行问卷调查。制定统一个案调查表,通过面对面问卷调查和电话调查,收集病例个案信息,主要内容包括病例基本情况、发病情况及用餐情况等。

1.4 现场卫生学调查

调查卤味店老板、老板娘员工卫生及健康状况,现场勘查卤味店及其家中的基本卫生状况、消毒及供水情况,了解卤菜卤制工艺流程和销售范围。,分析食源性疾病暴发的可能污染环节和加工过程中存在的问题。

同时采集部肛拭子、用具物体表面、剩余食物等样本进行相关检测。

1.5 样本采集和实验室检测

现场采集肛拭子15份(其中患者13份,卤菜店老板和老板娘2份)、加工用具涂抹物样本1份、患病家庭户剩余凉拌猪头肉3份、店铺剩余凉拌菜1份以及配料辣椒油1份,共计样本21份。采集病例和卤味店员工肛拭子、卤味店环境涂抹物及食物样本,对采集的病例和卤菜店老板和老板娘标本、卤味店环境标本、剩余食品、在售食品、食物原材料用生科原的采集的所有样本使用食物中毒(18种)多重核酸快速检测试剂盒(荧光PCR法)检测进行食源性病原体初筛;。对初筛致泻性大肠埃希氏菌阳性的样本按照《食品安全国家标准 食品微生物学检验 致泻性大肠埃希氏菌检验》(GB 4789.6-2016)进行分离培养和鉴定。同时选取腹泻严重病患的5份样本和3份猪头肉样本(5份病患样本各取40ul,混合后加入样本管内,做为1份样品;各取67ul猪头肉样本加入另一只样本管内,做为1份样品),用胃肠道感染测试条(FilmArray GI Panel)进行检测。

对检出的9份肠致病性大肠埃希氏菌阳性的样本按照GB4789.6-2016 致泻大肠埃希氏菌检验进行分子分型检测。

进一步对分离出的肠致病性大肠埃希氏菌株参照国家致病菌识别网致泻大肠埃希氏菌脉冲场凝胶电泳(PFGE)标准进行肠致病性大肠埃希氏菌分子分型溯源, 以沙门菌 H9812 为标准菌株。第 1 天进行细菌的包埋和裂解,第 2 天使用 Xba I 限制性内切酶对胶块内的 DNA 进行 37 ℃ 酶切 4 h 后上机电泳。 电泳条件设置为:分子量大小为 50~400 kb,电压6. 0 V/cm,电泳时间:18. 5 h,电场角度 120°,初始转换时间:6.8 s,终末转换时间:35.4 s,初始电流为120~140 ma。第 3 天 电泳结束后,使用 GelRed 染料对胶块进行染色,染色结束后上机并获取图像,使用 BioNumerics 7.1 软件对数据分析,用非加权组平均法(UPGMA)进行聚类,条带位置差异容许度选择 1.5%[*2-7*]。

1. 6 统计学分析

采用微软Excel 2010和SPSS 19.0软件进行数据整理和统计学分析。定性资料采用率或构成比描述。率的比较采用χ2检验或Fisher确切概率法进行。检验水准α=0.05,P<0.05为差异有统计学意义。采用excel 2010软件对数据进行统计分析,对疑似病例作临床症状和描述性流行病学分析

2 结果

2.1 基本情况

卤味坊A卤菜店位于湖州市安吉县灵峰街道城南B社区内,店铺常年销售卤菜及凉拌菜,店内工作人员员工仅夫妻2人,顾客基本为社区内居住的居民。卤菜制作间与店铺不在同一处,位于社区内居民楼一楼,为车库改造,与店铺相距约500米。本次事件所有病例来自6个不同家庭,家庭户之间没有共同进餐史,但店内大部分卤菜及凉拌菜由老板和老板娘在居住的居民楼一楼单间制作,然后运送至店铺销售,居民楼至店铺约有500米。还有部分菜品直接购自市场二次销售。

此次调查共搜索到20例病例,主要症状为腹泻和呕吐,20例病例不全在同一家庭户中生活,所有家庭户之间没有共同进餐史,但经调查发现,20人在26日晚均有食用过从卤5月26日味坊A卤菜店购买的卤菜猪头肉。

2.2 病例搜索

通过食源性疾病监测系统共搜索到2家监测医院上报的相关病例13例,另通过社区走访搜索到7例,共搜索到疑似病例20例,均为可能病例,确诊病例5例。

2.3 临床表现

病例以呕吐、腹泻、恶心等症状为主,无发热。最多腹泻次数10次,平均腹泻7次,最多呕吐次数10次,平均呕吐6次数 ,住院率为0%,于监测医院就诊的13例病例,在门急诊经对症治疗好转后均立即出院,病程最短2h,最长6h。临床检测指标情况。所有病例经对症治疗后均痊愈。详见表1。2.2 病例搜索

通过食源性疾病监测系统共搜索到*家监测医院上报的相关病例搜索8例,医院走访发现5例,另通过到卤味店所在社区走访调查发现152例,共搜索到疑似病例3例,可能病例12例,确诊病例5例。

2.3 临床表现

病例以呕吐、腹泻、恶心及为主要等症状为主,无发热等症状较少,。最多腹泻次数 ** 次,平均腹泻**次,最多呕吐次数**次,平均呕吐**次数 ,住院率为**%(**/***),病程最短**h,最长***h。临床检测指标情况。所有病例经对症治疗后均痊愈。患者离院时一般情况可,无腹痛腹胀,无腹泻,无呕血黑便,无发热畏寒,饮食睡眠可,二便正常,查体正常。至5月27日15时,患者经简单对症治疗后均已好转离院。详见表1。

首发病例:谭江华某,男,40岁,来自家庭户1,为湖南建工项目部建筑工人,现居住在B安吉港中旅临时社区附近建筑工地的搭建的简易房中,。5月26日晚18时40分许与另外10名同事工友一同开始进餐,于26日晚上20时40分许出现呕吐腹泻症状,截止27日中午12时累计呕吐6次、腹泻5次,无发热症状。为疑似病例。患者,自述病前未接触过类似病人。

表1 20例疑似病例症状一览表

症状 | 例数(例) | 百分比(%) |

|

|

|

腹泻(≥3次/d) | 18 | 90.00 |

呕吐(≥1次/d) | 18 | 90.00 |

呕吐(≥2次/d) | 17 | 85.00 |

恶心 | 8 | 40.00 |

腹痛 | 5 | 10.00 |

|

|

|

2.4 流行病学特征

2.4.1 空间分布

20例病例均来自B社区6户不同家庭及单位,均有食用5月26日下午了购自卤味坊A卤菜店的制售的凉拌猪头肉,经Fisher确切概率法检验,不同家庭户间罹患率无统计学差异(P=0.518)。详见表2。

表2 20例病例空间分布

家庭 | 发病人数 | 食用人数 | 罹患率(%) | 可疑食物 购买时间 | 食用时间 |

家庭户1 | 5 | 10 | 50.00 | 5.26 17:30 | 5.26 18: |

家庭户2 | 3 | 4 | 75.00 | 5.26 16:30 | 5.26 18:30 |

家庭户3 | 4 | 11 | 36.36 | 5.26 16:40 | 5.26 18:00 |

家庭户4 | 2 | 4 | 50.00 | 5.26 16:30 | 5.26 18:30 |

家庭户5 | 3 | 5 | 60.00 | 5.26 17:00 | 5.26 18:30 |

家庭户6 | 3 | 3 | 100.00 | 5.26 17:00 | 5.26 18:30 |

2.4.2 时间分布

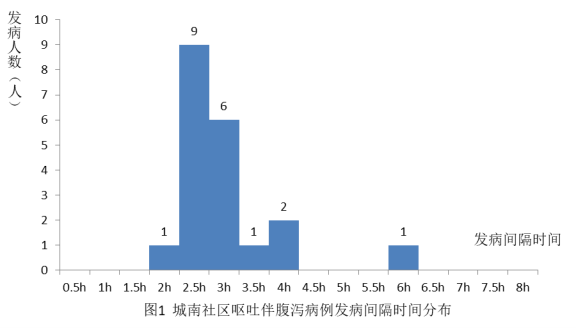

对已开展调查的20例病例进行分析由于不同家庭户进食时间不同,故以进餐时间为原点,发病与进餐的时间间隔为时间横轴绘制流行曲线,见图1。

图1

根据现场调查和实验室检测,可疑餐次为5月26日晚餐,且6个家庭户进食时间均在5月26日18时至19时之间,分别计算这20例病例的潜伏期,结果显示进餐后2h内无病例发生,20例病例主要集中在进餐后的2小时~4小时,在进餐后2.5h小时~3h小时内出现发病高峰,其中最短潜伏期为2小时,最长潜伏期为6h小时,最短潜伏期为2h,平均潜伏期为3h,发病中位数潜伏期为为2.75小时。

2.4.3 人群分布

20例病例中年龄最小的4岁,最大44岁,年龄主要在30~40岁,平均年龄32.1±6.37岁,按照性别分组,其中男性14人,女性6人,男女性别比为2.3:1,男性罹患率为53.85%(14/26),女性罹患率为54.55%(6/11),二者无统计学差异(P=0.969>0.5)。2.4.3 人群分布

20例病例中年龄最小的4岁,最大44岁,年龄主要在***~**岁,平均年龄32.1±**岁,按照***分组,罹患率分别为**%(**/**),二者无统计学差异(P=****)。①性别分布:20名病例其中男性14人,女性6人,男女性别比为72.33:31,男性罹患率为**%(**/**),女性罹患率为**%(**/**)无统计学差异(P=****),两者间。。

②年龄分布:病例中年龄最小的4岁,最大44岁,总体均数为32.1岁。

2.5 现场卫生学调查

2.6 2.5.1 店铺及卤菜制作间

卤味坊卤菜店仅一间店铺,12平米左右,有营业执照,未见食品卫生许可证,餐饮服务食品安全等级为C级,店内员工为老板及老板娘2人,均持有有效健康证,老板近期有持续性胃肠不适和腹泻症状。店内卫生环境一般,现场有苍蝇出没,未设置纱门纱窗。店内设置1个清洗池,配置一台空调、一台冷冻冰柜,无冷藏冰箱。卤菜及凉拌菜均放置在常温区售卖,售卖区设有防蝇网盖。店内存放的自制辣椒油等调味品未贴标签标识。店铺内砧板及菜刀暴露在外环境中,自诉日常用75%酒精擦拭后点燃消毒,地面用含氯消毒剂消毒。现场查看,仅有现一瓶医用酒精,无含氯消毒剂及消毒设施。

卤菜加工场所制作间位于B社区内某居民楼一楼,面积约15平方米,环境简陋、简陋封闭,房内温度较高,卫生一般,。仅屋内仅设置一个清洗池,上面堆放大量加工用具、塑料盆等盛装容器,日常食材、加工用具和食品容器清洗均共用,加工用具生熟部分,现场无消毒设施。此外,卤菜制作间设置约2平米的加工台面,以及、2台冷冻冰柜等,未设置摊凉间。加工场所无窗户,屋内环境温度较高。

老板及老板娘的健康证均在1年有效期内(体检时间均为2022年4月6日),老板近期有持续性胃肠不适和腹泻症状。用于食材清洗、加工用食品制作的水为市政统一供应的自来水。

店铺内砧板及菜刀暴露在外环境中,自诉日常用75%酒精擦拭后点燃消毒,地面用含氯消毒剂消毒。现场查看,仅有现一瓶医用酒精,无含氯消毒剂及消毒设施。加工场所设置的清洗池仅有一个水龙头,食材、加工用具和食品容器清洗均共用,现场无消毒设施。

2.5.2 可疑食品分析:

经流行病学调查和流行病学调查和实验室检测,,5月26日售卖的猪头肉为可疑食品。,其加工销售流程:当日26上午日7时许从附近农贸市场购买43.5个猪头,9时开始烧制,约10时烧制完成烧制,捞出后室温放置冷却,放置约50度左右开始剔骨,剔骨由老板在水清洗池边操作,自述剔骨时带一次性手套。剔骨后随后运送至店铺,室温下切配、加调味料后销售。

顾客大多是在下午去到店里购买猪头肉及凉拌菜,老板娘自述当天日自己他们一家3口也食用过猪头肉,但均无相关症状发生。6个家庭均购买并食用了卤味坊A卤菜店的猪头肉,其中两个家庭还购买了凉拌菜,其他菜品各个家庭自行烧制,未有相关联系。

2.6 实验室检测:

经18种食原性病原体核酸初筛,结果显示5名患者肛拭子、1名员工(店铺老板)肛拭子和3份猪头肉中致病性大肠杆菌初筛阳性,其他检测项目均为阴性。经18种食原性病原体初筛,结果显示5名患者肛拭子、1名员工(店铺老板)肛拭子和3份猪头肉中致病性大肠杆菌初筛阳性,其他检测项目均为阴性。对9份初筛阳性菌株进一步分离培养,均鉴定为肠致病性大肠埃希氏菌(EPEC),特征性基因均为escV。采集肛拭子样本共15份(其中病例13份,卤菜店老板和老板娘2份),采集砧板、菜刀加工用具涂抹物样本1份、患病家庭户剩余凉拌猪头肉3份、凉拌菜1份,卤菜店配料辣椒油1份,共计样本21份。

结果显示:所有样本18种多重核酸快速检测及梅里埃FilmArray 胃肠道感染测试条检测,沙门氏菌、志贺氏菌、结肠弯曲菌、空肠弯曲菌、单增李斯特菌、蜡样芽孢杆菌、阪崎肠杆菌、金黄色葡萄球菌、小肠结肠耶尔森菌、肉毒杆菌、变形杆菌、产气荚膜梭菌、霍乱弧菌、肠道腺病毒、乌普拉萨弯曲菌、难辨梭菌、大肠埃希氏菌O157、肠聚集性大肠埃希氏菌、产肠毒素大肠埃希氏菌、产类志贺毒素大肠埃希氏菌、肠道侵袭性大肠埃希氏菌、诺如病毒、星状病毒、诺如病毒、轮状病毒、札如病毒均阴性;其中5例病例肛拭子、老板肛拭子、3份猪头肉中检测出肠致病性大肠埃希氏菌阳性,均为EPEC型,其余样本为阴性,详见表3。

进一步对检出的9份肠致病性大肠埃希氏菌(EPEC)阳性的样本进行分离纯化,挑取可疑单菌落使用生科原五种致泻大肠杆菌核酸检测预分装试剂盒进行检测,结果显示9份致病性大肠埃希氏菌(EPEC)样本的特征性基因均为escV。

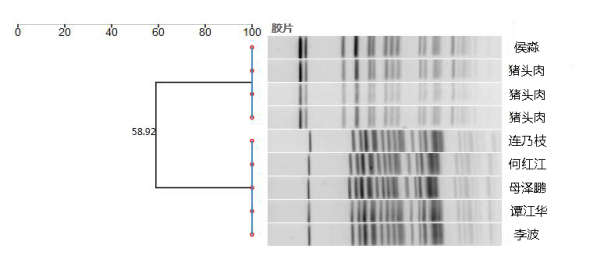

进一步对分离出的9株致泻性大肠埃希菌菌株开展PFGE分子溯源。经NotI原位酶切,19h的脉冲电泳后,将脉冲场电泳指纹图谱导入中国疾病预防控制中心致病菌识别网系统图谱库,用clustering功能进行聚类分析,结果共产生两个PFGE带型,总体相似度为58.92%,其中5例病例形成一个带形,相似度100%;另有店铺老板和3份猪头肉形成一个带型,相似度100%。详见图2。

表3 21份标本中致泻性大肠埃希氏菌检测情况

样品名称 | 采样份数 | 检出份数 | 生化分型 | |

| 肛拭子 | 13 | 5 | EPEC |

| 肛拭子 | 2 | 1 | EPEC |

食物 | 猪头肉 | 3 | 3 | EPEC |

凉拌菜、 |

| 0 |

| |

辣椒油 | 1 | 0 | - | |

环境 | 砧板及刀具表面涂抹物 | 1 | 0 |

|

进一步对分离出的9株菌株开展PFGE分子溯源。经Xba I原位酶切,19h的脉冲电泳后,将脉冲场电泳指纹图谱导入中国疾病预防控制中心致病菌识别网系统图谱库,用clustering功能进行聚类分析,结果共产生两个PFGE带型,总体相似度为58.92%,其中5名患者形成一个带形,相似度100%;另有1份员工(店铺老板)和3份凉拌猪头肉形成一个带型,相似度100%。详见图2。

图2

图2 9株肠致病性大肠埃希氏菌分离株PFGE分子分型聚类图

3 讨论

根据临床特征、流行病学调查、现场卫生学调查以及实验室检测结果,判定此次事件为一起由凉拌猪头肉肠致病性大肠埃希氏菌致泻性大肠埃希氏菌污染引起的食源性疾病事件,主要依据如下:

(一1)短时间内出现较多临床症状相似的聚集性病例,且有相同食物(凉拌猪头肉)进餐史。;

(二2)病例集中在5月26日20时至5月27日01时出现,流行曲线显示本次事件为一次点源暴露。;

(三3)卤菜店附近未食用过该店食物的居民中未有病例出现,排除饮用水等其他因素所致疾病。;

(四4)病人肛拭子及食物患者购买的剩余猪头肉样本中均检出致泻性大肠埃希氏菌。,且基因型别均为EPEC型。经PFGE分子溯源,尽管图谱产生两个PFGE带型,总体相似度为58.92%,但5名患者形成每个一个带形的,且相似度为100%,提示该起事件是由共同致病因子肠致病性大肠埃希氏菌致泻性大肠埃希氏菌导致。

;(五5)本次事件病例大多在食用被污染的食物后2-4h内出现症状,症状以呕吐为主,与肠致病性大肠埃希氏菌致病性大肠埃希氏菌(EPEC)理论潜伏期及致病特征一致存在差异,值得进一步探究,但病例发病特征符合食原性疾病事件特征[11-15]。

;((六6)现场卫生学调查,卤味店存在消毒方法不正确,加工制作环节忽视清洁、消毒,存在生熟不分、交叉污染,以及可疑食品常温售卖,给致病菌增长、繁殖提供条件等问题。

本次事件中发生形式与以往不同,所涉及病例未有共同进餐史,也未在同一公共场所中,部分病例并未去医院就诊,在病例搜索时,一半病例是在社区发现的,因此在发生类似事件的病例搜索时不能局限在食源性疾病监测系统和病例相关的人员中,还应在扩大到相关社区进行搜索。

致泻性大肠埃希氏菌是引起人体以腹泻症状为主的全球性疾病的常见病原菌,在我国引起感染性腹泻的发病率居所有传染病之首。致泻性大肠埃希氏菌分为:产肠毒素性大肠埃希菌ETEC、肠道侵袭性大肠埃希菌EIEC、肠道致病性大肠埃希菌EPEC、肠集聚性黏附性大肠埃希菌EAEC、产志贺毒素大肠埃希菌STEC(包括肠出血性大肠埃希菌EHEC)。此次事件中猪头肉中均检出肠道致病性大肠埃希菌,且均为EPEC型,特征性基因均为escV,PFGE分子溯源为两个带型,食用了猪头肉的人员罹患率为54.05%。暴露原因分析:(1)、卤制加工场所只有一个清洗池和处理台面,未见消毒液,处理生食和熟食均在此进行,未加以分开,很可能是卤制好的猪头肉被沾附在清洗池和处理台面上致病性大肠埃希菌污染。(2)、卤制好的猪头肉需要拆解后用盆具运输到卤味店里才能销售,卤制加工场所只有一个比较小的消毒柜,放不下加工及运输使用的盆具,可能卤制好的猪头肉被沾附盆具上的致病性大肠埃希菌污染。(3)、卤制过程中未有快速降温程序,属自然降温过程,现为夏季,外界气温较高,降温过程缓慢,至销售时持续5小时左右,而此时温度很适宜细菌繁殖生长,此过程中致病性大肠埃希菌很容易达到感染发病的量值。(4)、在销售场所环节,销售剩余食品统一存放在冷冻柜中,无法分类冷藏,存在污染的可能。(5)、卤味店老板未发病,但肛拭检测出致病性大肠埃希菌,且其本人也食用了当天卤制的猪头肉,故无法判断传染的依存关系。PFGE分子溯源两个带型可能原因分析:(1)、可能暴露源本身就含有两个带型两种肠致病性大肠埃希氏菌,分离纯化时,在未致病的环境下(卤味店老板和3份猪头肉),检出带型表现为优势菌被挑选,而在致病环境下(5例病例),另一带型表现为优势菌被挑选,从而造成两个带型的出现。(2)、可能在进入病例体内发生同方向性突变。

局限性,社区搜索病例时,由于信息未公开布,搜索到的病例有限。检测过程中未对挑选后的培养皿保存,无法验证PFGE分子溯源两个带型的假设,后期工作可注意保存过程检材。

建议食品安全监管部门应加强食品生产单位的监管和对食品从业人员的相关培训,督促完善食品加工环节的可追溯记录,严格生产制作的操作工艺和消毒流程,避免类似事件的发生。

[1] 卫生部办公厅 . 关于印发《食品安全事故流行病学调查技术指南(2012 年版)》的通知[J]. 中华人民共和国卫生部公报,2012(6):23.

General Office of the Ministry of Health. Notice on printing and distributing the technical guide for epidemiological investigation of food safety accidents(2012 Edition)[J]. Bulletin of the Ministry

[2] 国家卫生和计划生育委员会,国家食品药品监督管理总局. 食品微生物学检验致泻大肠埃希氏菌检验: GB4789.6-2016[S]. 北京: 中国标准出版社,2016:6.

[3] 刘颜,张先德,王乐,等.一起因食用热狗沙拉面包引起的肠炎沙门氏菌食源性疾病事件调查分析[J].中国食品卫生杂志.2022,34(02) :0359-06

[4] 国家卫生健康委 . 国家致病菌识别网技术手册(2022版)-细菌分子分型实验操作规范[Z].ChinaPIN-2022-TYJS003 .

[45] 朱华. 普通多重PCR和多重实时荧光PCR在检测致泻性大肠埃希氏菌的效果评价分析[J].医药论坛杂志.2021,42(12):0071-03

[56] 何旭鑫, 次仁卓玛, 时二利, 等. 食品安全风险监测中致泻性大肠埃希氏菌PFGE的应用价值分析. 医药前沿, 2021,11(6): 183-184.

[67] 豆清娅,吴安华 . 脉冲场凝胶电泳技术及其在细菌感染性疾病中的应用[J].中国感染控制杂志,2017,16(7):683-686.

DOU Q Y,WU A H. Pulsed field gel electrophoresis and its application in bacterial infectious diseases[J]. Chinese Journal of Infection Control,2017,16(7):683-686

[78] 许金凤,徐虹,茅凌翔,等. 一起食源性食物中毒事件病原的检测与溯源[J]. 江苏预防医学,2016,27(5):543-545.

XU J F,XU H,MAO L X,et,al. Detection and tracing of pathogens in a food borne food poisoning incident[J]. Jiangsu Journal of Preventive Medicine,2016,27(5):543-545.

[8] 刘颜,何玲玲,罗赟,等. 2010—2018年绵阳市食源性疾病事件流行病学分析[J]. 实用预防医学,2020,27(5):538-542.

[10] ]

Liu Y, He LL, Luo X, et,al. Epidemiological analysis of foodborne disease events in Mianyang from 2010 to 2018[J].Practical Preventive Medicine,2020,27(5):538-542.

[9] 孙长颢,凌文华,黄国伟. 营养与食品卫生学[M]. 北京:人民卫生出版社,2017.

SUN C J,LIN W H,HUANG G W. Nutrition and food hygiene[M]. Beijing:People's Medical Publishing House,2017.

[101] 朱晓露. 连云区腹泻人群致泄性大肠埃希氏菌感染和分子分型特征分析[J]. 现代预防医学, 2020, 47(12): 2292-2295.

[112] 曲梅, 张新, 钱海坤, 等. 北京地区腹泻病患者致泻性大肠埃希菌感染类型及其流行特征[J]. 中华流行病学杂志,2014, 35(10): 1123-1126.

[123] 姬华, 张玫, 卢士玲, 等. 食源性大肠杆菌耐药性与毒力特征的研究进展[J]. 食品工业科技, 2014, 35(7): 364‒367.

JI H, ZHANG M, LU SL, et al. Research progress on the characteristics of food-borne Escherichia coli drug resistance and virulence [J]. Sci Technol Food Ind, 2014, 35(7): 364‒367.

[14] 马淑荣,滕克强.一起致病性大肠埃希氏菌引发的食物中毒调查[J].首都公共卫生,2008,02(03):

[135] 赵雪涛, 高昆, 张春华. 2011 至2012 年徐汇区致泻性大肠埃希菌病原学监测与流行病学研究[J]. 检验医学, 2013, 28(8): 671-675.

ZHAO XT, GAO K, ZHANG CH. Epidemiology and surveillance of diarrheagenic Escherichia coli in Xuhui district, 2011-2012 [J]. Lab Med,2013, 28(8): 671‒675.